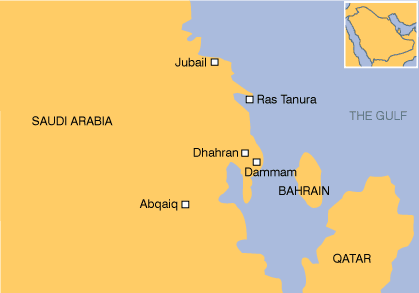

Lo scorso 14 settembre, uno “sciame” di droni ha colpito due impianti petroliferi nelle località di Abqaiq e Khurais, nella parte orientale dell’Arabia Saudita. L’attacco è stato rivendicato dal movimento Huthi, un gruppo armato prevalentemente sciita zaydita operativo in Yemen e capofila dello schieramento anti-saudita nel quadro della guerra civile in corso nel paese.

Fonte: Wikimedia Commons

Il ricorso all’uso di droni contro le infrastrutture del settore energetico dell’Arabia saudita da parte del movimento Huthi non è di per sé una novità – due azioni simili erano già state compiute nei mesi precedenti. Il 14 maggio 2019 due stazioni di pompaggio saudite erano state danneggiate dall’azione di aeromobili a pilotaggio remoto (anche noti come Uav, acronimo inglese di Unmanned Aerial Vehicle) schierati dal gruppo yemenita. Il 17 agosto scorso, un altro raid, compiuto da almeno 10 droni, aveva colpito il giacimento di Shaybah, situato nell’est del paese, provocando soltanto lievi danni fisici.

Ciononostante, le conseguenze legate agli attacchi ad Abqaiq e Khurais sono state di tutt’altro spessore. Nel corso dell’attacco è stato, infatti, colpito il più importante impianto di stabilizzazione di petrolio greggio al mondo, quello di Abqaiq. Secondo alcune stime offerte da Bloomberg, i danni causati dall’attacco del 14 settembre, oltre ad aver provocato vasti incendi, avrebbero temporaneamente dimezzato la produzione di greggio del regno saudita.

Il raid che ha colpito Abqaiq e Khurais rappresenta dunque il più grave caso di attacco compiuto a danno della principale “infrastruttura critica” (Ic) del paese (ovvero la rete energetica), dai tempi della prima guerra del Golfo, quando il regime di Saddam Hussein riuscì a danneggiare l’infrastruttura energetica locale con l’uso di missili Scud. La natura strategica dei due siti presi di mira nell’attacco del settembre 2019 è chiaramente espressa da alcuni dati. Gli impianti di Abqaiq e Khurais producono complessivamente 8,45 milioni di barili al giorno, ovvero la maggior parte del greggio pompato della compagnia nazionale degli idrocarburi, la Saudi Aramco.

Nonostante l’attacco sia stato ufficialmente rivendicato dal movimento Huthi, alcuni responsabili statunitensi citati da CBS News ritengono che gli attacchi non siano stati lanciati dallo Yemen, bensì dal nord o dal nord ovest, indicando un probabile coinvolgimento iraniano. Secondo quest’analisi, l’attacco sarebbe stato effettuato da venti droni e diversi missili Cruise partiti direttamente dal territorio iraniano.

Fonte: Wikimedia Commons.

Il coinvolgimento iraniano nell’attacco appare plausibile alla luce di ulteriori considerazioni. Innanzitutto, i “droni suicidi” di tipo Qasef-1 in uso preso le milizie Huthi non sembrano in grado di colpire bersagli distanti circa 500 km dal proprio territorio come Abqaiq e Khurais. Il raggio d’azione di questi droni armati con una testata da 30-45 kg – necessaria per effettuare l’attacco – sarebbe al massimo di 150 km. Inoltre, emergono alcuni dubbi in merito al carattere completamente autoctono dei droni usati dal medesimo gruppo. Il bisogno di doversi rifornire preso un fornitore dotato di maggior livello di know-how tecnico viene suggerito anche dal sequestro di un camion carico di “droni suicidi” disassemblati di tipo Qasef-1, destinato ai combattenti yemeniti, avvenuto nel novembre 2016 a opera della Guardia presidenziale degli Emirati arabi uniti. Appare quindi improbabile che il movimento Huthi sia all’origine dell’attacco di Abqaiq-Khurais.

Indipendentemente dall’origine degli attacchi, il raid del 14 settembre 2019 testimonia l’estrema vulnerabilità delle Ic energetiche saudite di fronte alla minaccia rappresentata dai droni militari. Il probabile coinvolgimento diretto o indiretto di Teheran nell’attacco dimostra come l’uso di tecnologie non costosissime – in questo caso di droni – da parte di un attore con limitate risorse economiche come l’Iran possa arrecare danni potenzialmente strategici agli interessi di un rivale regionale, ovvero l’Arabia saudita, che vanta la terza spesa per la difesa al mondo (più alta perfino di quella della Russia o della Francia).

L’uso dei droni come strumento per provocare danni alle Ic energetiche dei propri avversari potrebbe presto diffondersi nel resto della regione, fornendo agli attori locali una nuova arma da schierare sui numerosi fronti bellici emersi a seguito dello scoppio delle “primavere arabe” del 2011. Una delle implicazioni più preoccupanti di questo fenomeno riguarda l’utilizzo che gli innumerevoli gruppi jihadisti potrebbero fare degli Uav per portare avanti i propri obiettivi politici. Uno dei teatri di maggior interesse riguardo l’uso dei droni da parte di gruppi jihadisti è la Siria, dove due attacchi condotti con l’uso di questi strumenti hanno già destato scalpore.

Fonte: Wikimedia Commons.

Nella galassia terroristica sunnita, lo Stato islamico – anche noto come Daesh – è stato un precursore nell’utilizzo degli Uav allo scopo di danneggiare gli interessi dei propri nemici. Nel 2016, il gruppo jihadista ha compiuto con successo un attacco usando droni rudimentali. L’operazione ha permesso a Daesh di uccidere due peshmerga – guerrieri curdi impegnati in prima linea nella lotta contro lo Stato islamico. Il gruppo ha compiuto un ulteriore passo avanti un anno dopo, con la formazione di un’unità specializzata nello sviluppo e nell’uso degli Uav. Il secondo caso più evidente di ricorso ai droni nel teatro operativo siriano è avvenuto a opera di un gruppo di ribelli siriani della provincia di Idlib. Nel 2018 uno sciame di 13 droni ha attaccato le due principali basi militari russe in Siria, ovvero quelle di Khmeimim e di Tartus. Nonostante in questo caso i droni siano stati facilmente neutralizzati dai sistemi di difesa russi, questi esempi testimoniano come molti gruppi jihadisti abbiano raggiunto un livello di capacità sufficientemente alto da consentire di dispiegare, seppur in forma grezza e rudimentale, alcune tecnologie che potrebbero presto arrecare pesanti danni.

Il ricorso agli Uav potrebbe quindi diventare uno dei modi principali con cui i gruppi terroristici condurranno le loro operazioni nel medio-lungo periodo. Uno dei motivi fondamentali del crescente ricorso all’uso di questi strumenti da parte di attori non statali in Medio Oriente deriva dalla facilità con cui si possono acquisire droni a uso civile. Quello dei droni è infatti un mercato in crescita; tuttavia questi prodotti presentano spesso caratteristiche dual use – ovvero specifiche tecniche che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile, potrebbero anche essere impiegate a scopi militari. Secondo una previsione di Business Insider, il valore complessivo di mercato degli Uav, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2025, passerà da 4,4 a 63,6 miliardi di dollari. Di conseguenza, l’andamento rapido con cui si evolve il mercato delle tecnologie fa pensare che i droni potrebbero essere impiegati con maggiore frequenza allo scopo di danneggiare le infrastrutture critiche per eccellenza del mondo arabo: quelle legate al settore energetico.

Il monitoraggio dell’utilizzo degli Uav nel teatro operativo mediorientale non deve quindi limitarsi ai soli attori statali e ai loro agenti di prossimità, come nel caso dell’attacco del 14 settembre 2019. Anche movimenti dotati di maggiore autonomia e meno inclini a calcoli di deterrenza – come ad esempio organizzazioni jihadiste e terroristiche – potrebbero, in futuro, avere a disposizione droni sufficientemente avanzati da compromettere il funzionamento delle Ic regionali. Molti paesi della regione, fra cui l’Iraq, la Siria e la Libia, sono afflitti da fenomeni di terrorismo jihadista da molto tempo e non possono neanche fare affidamento sui sistemi di difesa avanzati schierati invece dai sauditi. Date le debolezze strutturali di questi Stati, i gruppi jihadisti locali potrebbero presto mettere alla prova questa nuova “arma del terrore” nei propri teatri di competenza.

Alexandre Brans