I colloqui di pace che segnano la fine di un conflitto non sempre garantiscono una riconciliazione fra le parti coinvolte. Ne sono prova gli Accordi di Dayton, anche noti come General framework agreement for peace, che nel 1995 hanno messo fine alla guerra in Bosnia ed Erzegovina senza però placare l’ostilità fra le etnie che popolano il paese.

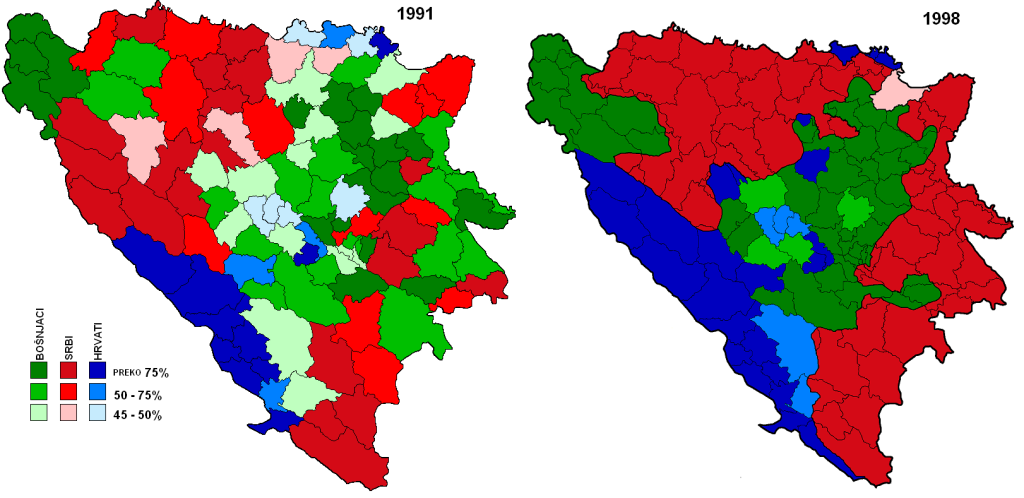

Con il crollo del comunismo e l’inizio del processo di disgregazione della Jugoslavia, la Bosnia vede emergere per la prima volta tutte le proprie fragilità e contraddizioni interne. Da sempre melting pot di popoli profondamente diversi gli uni dagli altri, in occasione delle prime elezioni libere del 1990 – indette dopo lo scioglimento della Lega dei comunisti jugoslavi – il paese si trova frammentato tra i musulmani del Partito di azione democratica, i serbo-bosniaci del Partito democratico serbo e i croato-bosniaci dell’Unione democratica croata. Lo stallo istituzionale che ne consegue e l’intensificarsi delle tensioni fra le tre comunità etniche si traducono in una guerra civile che terminerà soltanto con l’ausilio della comunità internazionale: la Bosnia che il 21 novembre 1995 siede al tavolo delle trattative è infatti stremata da quattro anni di “guerra di tutti contro tutti” e ormai incapace di risolvere autonomamente la propria crisi. Gli Accordi di Dayton – coordinati dagli Stati Uniti con il supporto dell’Unione europea – si rivelano pertanto indispensabili per chiudere il conflitto e definire il nuovo assetto del paese. Nasce così, dai lunghi negoziati dell’autunno 1995, la Bosnia che conosciamo oggi: uno Stato federale diviso in Repubblica serba di Bosnia-Erzegovina (o Republika Srprska), Federazione di Bosnia-Erzegovina (a prevalenza croato-musulmana) e Distretto autonomo di Brčko (a composizione etnica mista) e supervisionato da un Alto rappresentante delle Nazioni unite.

Se gli Accordi del 1995 mettono la parola “fine” ad una delle guerre civili più violente dal secondo dopoguerra, non si può certo dire che l’intervento della comunità internazionale sia servito a sanare le spaccature interne alla società bosniaca. La netta contrapposizione tra serbi, croati e bosgnacchi (o bosniaci musulmani), emersa con forza nella prima metà degli anni Novanta, persiste ancora oggi e si riflette nel nuovo assetto istituzionale del paese: lo Stato federale di Bosnia-Erzegovina dispone, infatti, di istituzioni comuni e di una presidenza tripartita composta da un rappresentante per ogni comunità, ma ciascuna delle entità in cui è diviso il paese è anche dotata di Parlamento e governo propri e ha competenze autonome in materia di difesa, istruzione, politica fiscale e ordine pubblico. Il risultato è uno stato con un potere fortemente decentralizzato che finisce, di fatto, per “istituzionalizzare” le divisioni fra le etnie che convivono entro i confini bosniaci.

In un contesto in cui il territorio e l’apparato politico sono divisi secondo rigidi criteri etnici e la storia continua ad alimentare contrasti ed incomprensioni, non c’è da stupirsi che serbi, croati e musulmani vivano ancora oggi in un clima di tensione latente. Chi fatica di più a trovare il proprio posto all’interno dello Stato federale è la comunità serbo-bosniaca di Milorad Dodik. Nei ventisei anni intercorsi dagli Accordi di Dayton la Republika Srprska ha dimostrato in più occasioni di aspirare a una propria indipendenza, ma è negli ultimi mesi che le spinte separatiste sono tornate a farsi più insistenti.

Le attuali tensioni tra la Repubblica serba e il resto del paese si dipanano lungo tre direttrici: memoria comune, sistema di sicurezza e riforma elettorale.

Per quanto riguarda la memoria comune, il nervo scoperto che puntualmente alimenta nuovi attriti è sempre lo stesso: il massacro perpetrato a metà degli anni ‘90 dall’esercito serbo-bosniaco ai danni dei bosgnacchi di Srebrenica. Sebbene tutte le parti coinvolte nel conflitto si siano macchiate di crimini particolarmente efferati (basti pensare alle migliaia di civili serbi uccisi nella valle della Drina per volere del comandante bosgnacco Naser Orić), i fatti di Srebenica sono oggi considerati il triste simbolo delle guerre jugoslave: con circa 30mila donne e bambini deportati e 8372 uomini bosgnacchi uccisi, il massacro operato dalle milizie serbo-bosniache è infatti impresso nell’opinione comune come una delle peggiori esecuzioni di massa avvenute in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Nel mese di luglio Valentin Inzko, allora Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina, ha riportato l’attenzione sull’accaduto imponendo un emendamento al codice penale bosniaco e introducendo la pena detentiva per chiunque “neghi, banalizzi o giustifichi pubblicamente un crimine di genocidio, crimini contro l’umanità o di guerra”. Il provvedimento è solo l’ultima delle iniziative prese per difendere la memoria di Srebrenica e ha subito provocato la reazione della comunità serbo-bosniaca, che di fatto non riconosce quanto accaduto nel 1995 come genocidio. Durissima soprattutto la risposta di Dodik, che lo scorso 30 luglio ha dato il via al boicottaggio delle istituzioni comuni di Bosnia-Erzegovina intimando ai propri politici di non partecipare ai lavori dell’Assemblea parlamentare e del Consiglio dei ministri.

Come se l’ostruzionismo politico non avesse già messo in chiaro il malcontento della Republika Srprska, a ottobre Dodik è tornato a calcare la mano annunciando di voler ritirare le forze serbo-bosniache dall’esercito congiunto di Bosnia-Erzegovina – istituito nel 2006 – per convogliarle in un nuovo esercito autonomo. La dichiarazione, per altro accompagnata da una serie di esercitazioni speciali della polizia serbo-bosniaca, ha inevitabilmente messo in allarme la comunità internazionale. L’avvertimento più forte è arrivato da Christian Schmidt, nuovo Alto rappresentante subentrato a Inzko, che nel suo primo rapporto alle Nazioni unite ha denunciato chiaramente il rischio di un nuovo conflitto. Non si può però dire che il documento abbia prodotto gli effetti sperati, dato che proprio le parole di Schmidt hanno provocato una “internazionalizzazione” della crisi bosniaca e offerto alla Russia un buon pretesto per far sentire la propria voce.

Sostenitore della posizione di Dodik, nelle ultime settimane Vladimir Putin è riuscito ad inserirsi nella partita bosniaca grazie a una favorevole coincidenza temporale. Il rapporto del diplomatico delle Nazioni unite è stato infatti reso pubblico pochi giorni prima del rinnovo delle missioni di peacekeeping a guida Ue e Nato in Bosnia, il cui mandato annuale dipende dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. Essendo membro permanente del Consiglio e avendo quindi diritto di veto, il Cremlino ha subito dichiarato che avrebbe votato a favore del rinnovo solo a patto di un’estromissione di Schmidt dai lavori e dell’eliminazione di qualsiasi riferimento al suo rapporto. Un compromesso che i colleghi del Consiglio, ben intenzionati a mantenere i propri contingenti sul suolo bosniaco, hanno dovuto accettare e che ha dato a Putin l’occasione di rafforzare la propria immagine internazionale: la politica estera russa sembra, infatti, sempre più orientata verso una maggiore assertività (lo dimostra anche il recente dispiegamento di circa centomila soldati lungo il confine ucraino) e, prendendo una posizione netta in seno al Consiglio di sicurezza, Mosca ha senz’altro dimostrato di saper muovere le pedine dello scacchiere balcanico secondo i propri interessi.

Quanto più si definisce la posizione della Russia, tanto più salta all’occhio la mancanza di iniziativa dell’Unione europea. Bruxelles potrebbe infatti giocare un ruolo di primo piano in Bosnia, sostenendo l’ingresso del paese nella propria struttura sovranazionale e offrendosi come garante della stabilità bosniaca, ma soffre la mancanza di una linea condivisa da parte dei propri Stati membri. Ad indebolire la posizione europea contribuiscono sia Ungheria e Slovenia, sostenitrici dichiarate della Republika Srprska, sia lo scetticismo di diversi governi – in primis quello francese – rispetto ad un futuro ingresso dei paesi dei Balcani occidentali nell’Unione. Ne consegue una politica estera comune poco autorevole e che lascia, come si è visto recentemente, un ampio margine di iniziativa ad altri player internazionali.

Il quadro bosniaco rischia infine di essere ulteriormente complicato dall’avvicinarsi delle prossime elezioni generali. Il governo di Sarajevo è da tempo alle prese con una riforma elettorale che fatica a decollare, e in vista della prossima tornata elettorale – fissata per l’autunno 2022 – il leader Dodik ha ricominciato ad esercitare pressioni sulle istituzioni centrali. La Repubblica serba ritiene infatti che l’attuale sistema penalizzi la comunità serbo-bosniaca: mentre i candidati della Federazione di Bosnia Erzegovina possono essere votati da croati (che rappresentano il 15% della popolazione), bosgnacchi (50%) e altri gruppi etnici (3%), i candidati della Republika Srprska possono contare soltanto sul voto della comunità serba (30%) e quindi faticano di più ad assicurarsi un posto nelle istituzioni comuni. Se l’approssimarsi delle elezioni darà una spinta alla riforma elettorale è difficile da prevedere, ma le pressioni di Dodik lasciano intendere che anche il voto del prossimo ottobre avrà un ruolo importante nel mitigare o rafforzare l’orientamento separatista della Repubblica serba.

A ventisei anni dalla fine della guerra civile, il delicato equilibrio tra le etnie che abitano la Bosnia-Erzegovina è dunque nuovamente minacciato da retoriche separatiste. Se è vero che la comunità serba ha sempre manifestato una certa insofferenza verso il resto del paese, è altrettanto vero che le dinamiche che si stanno delineando proprio in questi mesi rischiano di complicare ulteriormente la situazione: l’avvicinarsi delle nuove elezioni, la presa di posizione della Russia e l’incapacità dell’Unione europea (e della comunità internazionale più in generale) di offrire un supporto valido al paese potrebbero mescolare ancora una volta le carte della partita bosniaca, rendendo un po’ più concreta la prospettiva di una secessione della Republika Srprska.

Carlotta Maiuri

[…] di Milorad Dodik, attraversata da un crescente sentimento separatista di cui abbiamo parlato in una precedente analisi, appoggia infatti l’iniziativa e preme affinché l’intero paese vi aderisca, adducendo di fatto […]