Nell’ultimo ventennio, il costante flusso di migranti verso le coste dell’Europa ha spinto la maggior parte degli Stati europei ad assumere posizioni sempre più rigide sul dossier. Se da una parte, l’Italia prova a dettare la linea da seguire, dall’altra, i partner europei sembrano remare già nella stessa direzione, condividendo la politica della sicurezza e del controllo “dall’esterno” del fenomeno.

La questione dei flussi migratori è da tempo al centro delle discussioni politiche sia in Italia che nell’UE. La risposta all’aumento degli arrivi sul territorio europeo si è basata su una maggiore collaborazione, incentrata sulla sicurezza, con la sponda Sud del Mediterraneo. Tale strategia ha visto nel recente passato, e vede ancora oggi, la condizionalità come elemento cardine di tutti gli accordi: vantaggi in determinati settori in cambio di un controllo più severo sui movimenti dei migranti irregolari. Quello a cui si assiste quindi è una “gestione dall’esterno” delle politiche di sicurezza, del controllo dei confini e delle rotte migratorie. In questo quadro, i singoli Stati intervengono per rafforzare i confini, riproducendoli sotto nuove forme e delocalizzandoli oltre i tracciati ufficiali di demarcazione, attraverso una serie di azioni come visti, controlli, cooperazione transfrontaliera, sanzioni alle Ong, ecc. Tuttavia, pare chiaro, come la considerazione del fenomeno migratorio principalmente in termini di sicurezza faccia emergere i limiti di questa politica di controllo e di contenimento, soprattutto per ciò che riguarda i diritti umani. Infatti, le misure adottate dai paesi della sponda Nord negli ultimi anni mostrano come lo scopo principale sia quello di “filtrare fisicamente” l’ingresso dei migranti, in particolar modo attraverso l’uso dei campi di accoglienza/detenzione in territorio straniero (si pensi ai centri in Libia, e non solo).

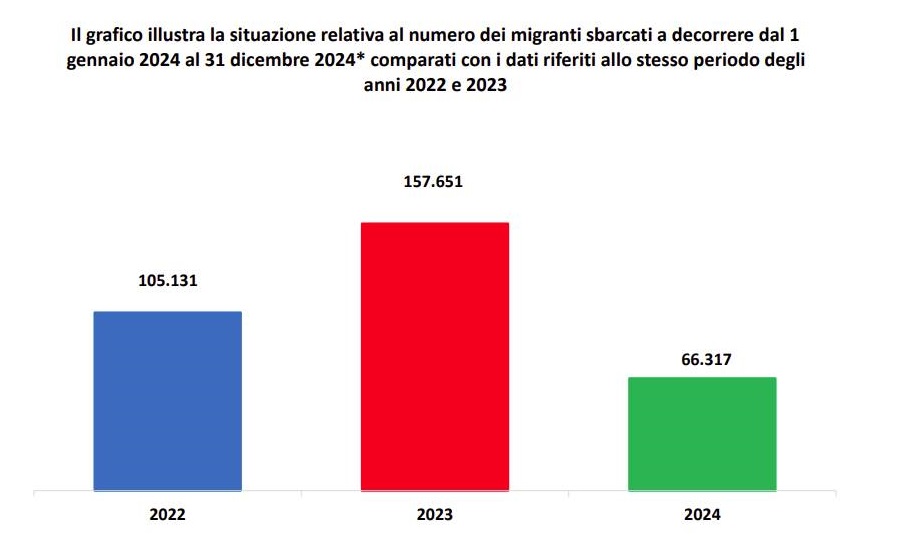

È l’indirizzo seguito dall’Italia. Da quando guida l’esecutivo, Giorgia Meloni si è recata più volte in Tunisia e Libia per rafforzare le sue richieste – attraverso accordi, finanziamenti e forniture di equipaggio – di un maggiore controllo delle partenze da quei territori e attuare una “gestione condivisa” del fenomeno. Tale operato, dal punto di vista numerico, sembra dare ragione al governo guidato da Fratelli d’Italia. Infatti, se nell’intero 2023 gli arrivi sulle coste italiane ammontavano a 157.651, nel 2024 questi sono fortemente diminuiti, registrando la cifra di 66.317 persone. Il risultato è stato sottolineato da Roma, evidentemente, come un grande successo in tutte le sedi internazionali. Tuttavia, i dati, se ben inferiori rispetto al 2023 (vedi sopra) e al 2022 (105.131), si attestano sulla media dell’arco 2018-2021 (23.370 nel 2018, 11.471 nel 2019, 34.154 nel 2020, 67.477 nel 2021). Detto ciò, va sottolineato come i costanti colloqui con le controparti nordafricane abbiano portato, effettivamente, risultati positivi in termini di riduzione delle partenze. Non vi sono dubbi che Tunisia e Libia stiano lavorando, lecitamente o meno, per dare concretezza alle intese con l’Italia, così come le politiche contro gli irregolari attuate in entrambi i paesi magrebini abbiano scoraggiato molti possibili migranti desiderosi di tentare l’attraversata. Nonostante attacchi, critiche e sentenze giudiziarie, nella stessa direzione va l’accordo tra Roma e Tirana, che ha visto la costruzione di due centri nel paese balcanico, dove smistare fino al termine dell’iter gli irregolari arrivati nella penisola. A tal proposito, anche il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo pare seguire lo stesso sentiero e su alcuni punti anticipato in parte dalle politiche ungheresi. Negli anni scorsi, il governo guidato da Viktor Orbán aveva attivato delle aree di detenzione alle frontiere, denominate transit zone, dove i richiedenti asilo venivano trattenuti in attesa della fine della procedura. Similmente, il nuovo Patto europeo include, tra le altre cose, il rafforzamento delle cosiddette border procedure, al fine di accelerare il processo di riconoscimento dell’asilo, ma ciò in alcuni casi (es.: cittadini di paesi con bassi tassi di riconoscimento della protezione internazionale) può costringere i richiedenti a rimanere ai confini dell’Ue fino al termine del processo. Coerentemente, l’Italia nei mesi scorsi, al fine di accelerare l’iter di riconoscimento, ha aggiornato la lista dei paesi considerati “sicuri”, aggiungendone sei ai sedici già presenti: Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Perù e Sri Lanka. Da sottolineare come circa il 25% del totale degli arrivi in Italia nel 2024 provenga da Bangladesh ed Egitto (13.779 bangladesi e 4.296 egiziani), a cui si aggiungono i 7.677 dalla Tunisia, considerata anch’essa un paese “sicuro”.

Il tema interessa quasi tutto il Vecchio continente. La Germania è il paese dell’UE che ha il numero più alto di rifugiati in arrivo dagli altri Stati membri: nella prima metà del 2024 sono state circa 124mila le richieste di asilo, rispetto alle circa 85mila presentate in Italia. Ciò provoca notevoli tensioni nei Länder, che sono responsabili della gestione. La crescita elettorale dell’estrema destra tedesca è collegata anche al sovraccarico del sistema di accoglienza, che ha causato un irrigidimento nelle posizioni dei partiti tradizionali. I maggiori controlli alle frontiere terrestri, che potrebbero mettere in crisi la sopravvivenza stessa del sistema comunitario, sono motivati puramente da ragioni politiche. Con la giustificazione di voler proteggere il paese e la popolazione dal terrorismo, l’esecutivo di centro-sinistra ha fatto propria una posizione più rigida sul dossier migratorio, sulla scia di quella assunta da Macron in Francia ormai da qualche anno. Nel paese transalpino, nel 2024, le espulsioni sono aumentate di oltre il 25% rispetto all’anno precedente; anche qui, la stretta sui controlli e la volontà di rafforzare le norme sulla regolarizzazione dei migranti hanno un chiaro valore politico e l’obiettivo di “accontentare” la fetta di elettorato più intransigente sul tema.

In Grecia continua la pressione dei flussi migratori, nonostante il rafforzamento delle misure. Nel 2024 gli arrivi via mare sono stati 54.417, in aumento rispetto ai 41.561 del 2023 e ai 12.758 del 2022. Numeri inferiori rispetto a quelli italiani, come più volte è stato rimarcato dal governo greco per sottolineare gli sforzi ellenici nel contrastare il fenomeno irregolare. Tuttavia, diversi osservatori e organizzazioni umanitarie hanno evidenziato come i numeri siano correlati alla sistematica politica dei respingimenti e alla continua violenza di frontiera contro i migranti. Sebbene in passato siano arrivati complimenti dall’Ue per la gestione e le politiche adottate, la Grecia da oltre un decennio è sotto accusa per le modalità con cui respinge i migranti al confine con la Turchia.

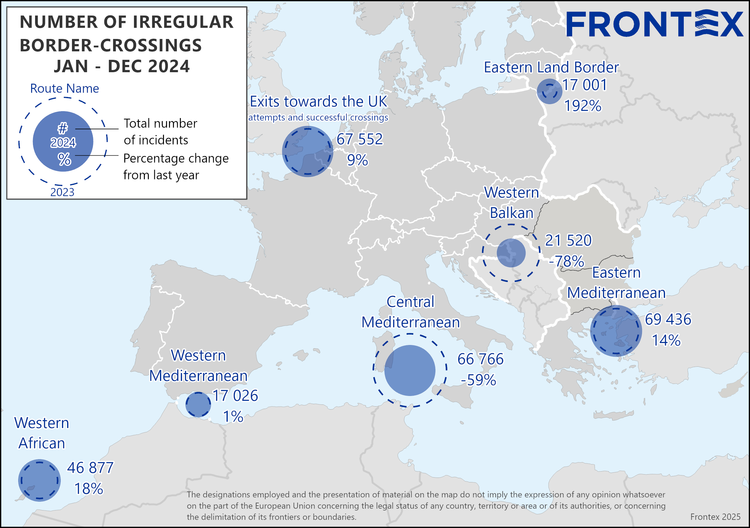

Anche la Spagna, con le sue peculiarità – le Canarie, Ceuta e Melilla –, affronta le difficoltà legate al fenomeno. Sebbene il sentimento politico sul tema sia più positivo rispetto ad altri contesti – si pensi anche a iniziative come #RegularizacióYa, con la quale si mira alla regolarizzazione di circa 600mila soggetti – le attività di controllo e di sicurezza ai confini distorcono il quadro. Le operazioni spagnole lungo le coste dell’Africa settentrionale e occidentale hanno da tempo stabilito il modello per il controllo esternalizzato delle frontiere, con l’eventuale uso della violenza lasciato opportunamente alle forze nordafricane. Nel 2024 sono entrate sul territorio spagnolo 64.318 persone, con un aumento rispetto ai numeri del 2023 (57.538) e del 2022 (31.763). Le carenze delle politiche migratorie spagnole, che rispecchiano grossomodo quelle affrontate da altri paesi, confluiscono poi in episodi drammatici, come gli incidenti a Ceuta, o in emergenze complesse come quelle affrontate dalle Canarie (secondo i dati di Frontex, gli arrivi nell’arcipelago spagnolo, nel 2024, hanno raggiunto il record da quando l’Agenzia europea ha iniziato a raccogliere i dati: 46.877 migranti, +18% rispetto all’anno precedente) che portano a contrasti con il governo di Madrid.

Come si evince dai dati di Frontex, l’unico quadrante in cui si registra una diminuzione degli arrivi è quello del Mediterraneo centrale. Per l’Agenzia, l’UE e, soprattutto, per l’Italia – l’interessata numero uno nell’area – il merito va agli accordi raggiunti con le controparti nordafricane, Tripoli e Tunisi su tutte. Come detto, la premier italiana negli ultimi anni si è recata personalmente più volte in entrambi i paesi magrebini, al fine di chiedere una maggiore collaborazione e ulteriori sforzi. L’approccio di tali intese, nelle intenzioni dichiarate quantomeno da Italia e UE, è quello di evitare la perdita di vite umane nel Mediterraneo, attraverso la lotta alla rete di trafficanti. Sebbene in teoria la base sia quindi il rispetto dei diritti umani, nella pratica la gestione va in tutt’altra direzione, dove i guardia-frontiera tunisini e libici sono protagonisti di espulsioni di massa e maltrattamenti. La logica, nonostante gli sforzi politici per raggiungere una soluzione nel più breve tempo possibile, continua nella stessa direzione avviata ormai da anni, già descritta precedentemente: un rafforzamento delle frontiere della sponda Sud del Mediterraneo, commissionando il “compito di polizia e controllo” ai paesi nordafricani. Tuttavia, tale scelta espone gli Stati europei a possibili ricatti e le minacce di aprire le porte a partenze incontrollate sono un problema nel dialogo tra le due sponde. Già nel 2010 Moammar Gheddafi chiedeva 5 miliardi di euro all’anno per fermare la migrazione illegale africana verso l’Europa; il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan nel 2016 è riuscito ad ottenere sei miliardi di euro di aiuti dall’UE per bloccare i flussi. Altri Stati hanno utilizzato le stesse tecniche intimidatorie con obiettivi molto più ristretti: in passato, le autorità marocchine hanno incoraggiato migliaia di migranti ad oltrepassare la frontiera in risposta ad alcuni atteggiamenti di Madrid considerati ostili. Per arrivare ai giorni nostri, dove sia da Tunisi che da Tripoli arrivano costante richieste di aiuti economici e materiali in cambio di collaborazione. Lo stesso caso di Osama Najim Habish Al Masri, che ha riempito le pagine di tutti i giornali nelle ultime settimane, può essere incluso in tale narrativa: le pressioni arrivate a Roma da Tripoli per la sua liberazione e il timore di ripercussioni hanno avuto la meglio su un atteggiamento più cauto e ragionato.

Per concludere, il fenomeno migratorio continua ad essere affrontato per il suo carattere emergenziale più che strutturale. Le crisi aperte in diverse aree, così come le conseguenze dei cambiamenti climatici, fanno presagire un aumento dei movimenti verso l’Europa e, conseguentemente, delle tensioni politiche domestiche e tra i vari partner. La mancanza di una strategia di lungo termine avrà come conseguenza un ripiegamento verso posizioni più intransigenti, come maggiori controlli nell’area Schengen e ulteriori operazioni di esternalizzazione delle frontiere. In tale quadro va aggiunto un altro elemento, spesso sottolineato da attivisti e detrattori delle scelte politiche attuate sul tema: l’esternalizzazione realizzata attraverso accordi con Stati terzi non esonera teoricamente dal rispetto degli obblighi del diritto internazionale. In altre parole, le violazioni dei diritti umani che i migranti subiscono, confermate in più sedi (si pensi anche alla discussione politica sul recente “caso al-Masri”), a causa della “gestione condivisa” è imputabile anche ai paesi di destinazione. In tal senso, la narrativa del rispetto dei diritti umani perde inesorabilmente il suo valore per cedere il posto al solo unico obiettivo: ridurre il numero di arrivi.

Mario Savina

[…] il traffico di essere umani. Come paese di transito, la Libia è diventato un passaggio quasi forzato per coloro che tentato di arrivare in Europa. Al fine di trarre benefici da tale situazione i gruppi armati – che sfruttano la loro […]